目次

公認会計士試験の関門である短答式試験。多くの受験生がその勉強法に悩み、効率の悪い勉強法で時間を浪費していますね☆

この記事では短答式試験を効率よく攻略するための「本質」を解説します。

合格したのが2022年なので細かいことは解説できませんが「本質」は変わってないです。

ぜいむたん

ぜいむたんあの…短答式試験の勉強法について教えてほしいんですが…みんなは財務会計の計算ばかり勉強してるみたいで、私も同じようにすべきなのかな…と悩んでいます…

はっきり言いますよ。短答式試験は「暗記ゲー」です。みんなが財務会計の計算ばかりやっているのは、単に予備校のカリキュラムがそうなっているからであって、効率的な勉強法とは言えませんね。私の経験から断言できます!

短答式試験の本質 – 暗記ゲーの真実

暗記ゲーって…でも計算問題も多いですよね?財務会計の配点も高いと聞いたんですが…

よく言われる「財務会計が重要」は半分しか合ってないんですよ。確かに配点は高いですが、実は「理論問題」こそが短答式試験の勝負どころなんです。データで証明しましょう!

配点を徹底分析してみよう

短答式試験の配点を正確に理解していますか?多くの受験生が見落としがちなポイントがあります。試験の配点はおおむね以下の通りです:

- 財務会計論(計算):120点

- 管理会計論(計算):60点

- 財務会計論(理論):80点

- 管理会計論(理論):40点

- 企業法(理論):100点

- 監査論(理論):100点

総合計:500点満点、うち理論が320点(64%)、計算が180点(36%)

確かに理論の方が配点が多いんですね…でも計算も180点もあるので、やっぱり計算も大事じゃないですか?

そう思いますよね。でも実は「隠れた真実」があるんです。

時間配分と実質配点

管理会計の計算問題は、上位合格者でさえ全問解ききれません。実際には6問解ければ天才レベル、多くの受験生は4〜5問しか解けないんです。つまり約20点は最初から埋没(合否に関係ない)なんですよ。

これを考慮すると、実質的な配点は:

短答式試験の実際の配点

・理論問題:320点(変わらず)

・計算問題:約160点(20点分は時間的に解けない)

実質的には理論:計算 = 2:1というダブルスコアの差があるんです!

合格ボーダーから逆算する戦略

そういう見方もあるんですね…でも実際に合格するにはどのくらいの点数が必要なんでしょうか?

最近の合格ボーダーは75%前後ですね。つまり500点満点中の375点です。安全圏を見越すなら400点は欲しいところ。ここからが重要ですよ!

計算オタクvs理論オタクのシミュレーション

計算問題が得意な受験生が、計算で9割(約144点)を取得したとしましょう。

しかし理論を軽視して7割(約224点)しか取れなければ合計368点。

管理会計の埋没部分が20点合っていても、令和6年のボーダー(78%)では不合格です。

一方、理論を徹底的に固めて8割5分(272点)取り、計算が7割(約104点)でも合計376点となり、計算大得意マンより高い点数を確保できます。

下記でも紹介しますが、私が合格した時は「財務理論80/80、管理理論30/40、企業法80/100、監査論85/100」。これだけで275点。計算が69%でも8割に到達しますね

すごいですね…でも理論って具体的にどう勉強すればいいんでしょうか?

理論問題の効率的な勉強法

理論の勉強法はシンプルです。テキストと肢別問題集をひたすら回転させることです。遠回りに見えて実は最短ルートなんですよ。

理論科目の効率的勉強法

- 各科目のテキストを最低3周する(12月短答なら夏までに過年度のテキストなどで1周目を終わらせる)

- 肢別問題集を繰り返し解く

- 間違えた問題は必ずテキストに戻って確認する

テキストは1冊だけでいいんですか?複数の参考書を使った方がいいとも聞くんですが…

私の経験から言えば、1冊のテキストを完璧にする方が効率的です。複数の教材に手を出すと、全てが中途半端になりがちです。自分に合ったテキスト1冊と肢別問題集を徹底的にやり込むべきですね。ただ、過去問や答練は重要です。

勉強スケジュールの組み方

具体的な勉強スケジュールはどう組めばいいですか?

12月試験を目指すなら、5月までにはテキスト1周を終わらせるべきです。そして、こう進めましょう!

短答式試験の理想的なスケジュール

- 5月まで:全科目のテキスト1周目を完了

- 6〜8月:テキスト2周目と並行して肢別問題集を解き始める

- 9〜10月:テキスト3周目と肢別問題集の復習

- 11月〜試験直前:過去問演習と弱点補強

計算問題は基本的な論点を押さえておけば十分です。全てを完璧にしようとするよりも、得点効率の高い理論問題に時間を使った方が合格への近道になりますよ!

計算問題の効率的な学習法

計算問題はどの程度やればいいんでしょうか?

計算問題は「選択と集中」が重要です。全ての論点を完璧にしようとせず、出題頻度の高い重要論点に絞って勉強するのが効率的ですよ。半分以上捨ててしまってもよいと考えています。ストックオプションやリースみたいな短答重要論点は確実にしましょう。

効率の悪い計算論点を見極める

短答式試験では、学習時間に対して得点効率の悪い計算論点がいくつもあるんですよ。例えば総合原価計算は副産物や等級品、階梯式配布法など論点が多いわりに、試験では一問しか出ないか時間内に解けないことも多い。キャッシュフロー計算書も学習コストが高い割に得点効率が極めて悪い論点です。本支店会計も難しい割に出題頻度は高くない。こういった論点に時間をかけるならば、軽視されがちな商法や金商法に時間をかけた方がいいのは間違いないです。確実に合わせて20点出ますからね!

原価計算の計算問題は、標準原価計算を押さえておけば十分です。総合原価計算は全部捨てても問題ないです。時間配分を考えれば、全問解けなくても合格できるんですから!

合格者の実体験

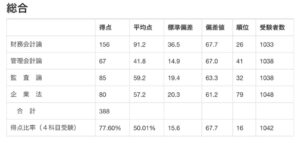

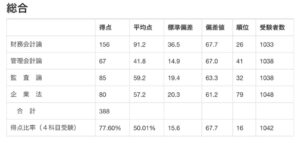

私自身の短答式試験の実績を共有します:

- 財務理論(理論):80/80

- 管理理論(理論):30/40

- 企業法:80/100

- 監査論:85/100

- 計算:財務・管理合わせて約62.8%程度の得点率

私の試験では連結計算で8/20点しか取れませんでしたが、理論で圧倒的に点を稼いでいたので余裕で合格できました。実は、理論を固めればかなり苦手な計算があっても十分合格できるんですよ!

この年は、公認会計士試験の歴代最低ボーダーと言われたくらい問題が難しい年で、この点数は上から30番目くらいにあたるんだけど、やっぱり理論武装をしておくと想定外の事態に崩れないのね!

まとめ – 短答式試験攻略の極意

なるほど…理論を固めることが本当に重要なんですね。最後にもう一度ポイントをまとめてもらえますか?

ここが最重要ポイントです!

短答式試験攻略の極意

- 理論問題に重点を置く(配点の実質66%を占める)

- 1冊のテキストを徹底的にマスターする(3周以上)

- 肢別問題集で過去の出題パターンを把握する

- 計算問題は重要論点に絞って勉強する

- 早い段階(5月頃まで)に理論テキストの1周目を終わらせる

毎年どんどん難易度の上がる短答式試験の合格には、世間の「常識」とは違う戦略が必要なんです。財務会計の計算ばかりやっている人が多いですが、それは効率が悪い。理論武装こそが最短の合格ルートです。私の経験から断言できますよ!

ありがとうございます!今までの勉強法を見直して、理論重視で頑張ります!

その意気です!理論をマスターすれば、どんな難問が出ても安定して点数が取れるようになります。自信を持って試験に臨めますよ。応援しています!

よくある質問(FAQ)

仕事しながらでも合格できますか?

もちろん可能です!私自身、短答式試験は10月末まで働きながら合格しましたし、働いている最中でも模試の成績は上位でした。メリハリをつければ問題ありませんよ。理論中心に勉強すれば通勤時間や休憩時間も有効活用できるのが大きなメリットです。

論文式試験の勉強との両立は?

短答式試験と論文式試験は求められるものが全く違うので、別々に対策を取った方が絶対に良いです。結論から言えば、論文も暗記ゲー+選択と集中ゲーなんですが、集中すべき範囲が全く異なってきます。また、別の記事で解説しようと思います。

コメント